La couleur des Perles de Tahiti

La magie des couleurs des perles de Tahiti : entre génétique, lumière et main de l’homme

Lorsqu’on évoque les perles de Tahiti, l’image d’une sphère sombre aux reflets métalliques envahit immédiatement l’imaginaire collectif. Pourtant, derrière le terme générique de "perle noire", se cache une palette de couleurs aussi vaste que subtile, allant du vert émeraude au rose aubergine, en passant par des gris argentés, des bleus profonds, et des bronzes chauds. Mais d’où viennent ces nuances si singulières ?

La réponse réside dans un subtil mélange de biologie, d’environnement, et d’intervention humaine.

Le rôle fondamental de la nacre : la Pinctada margaritifera

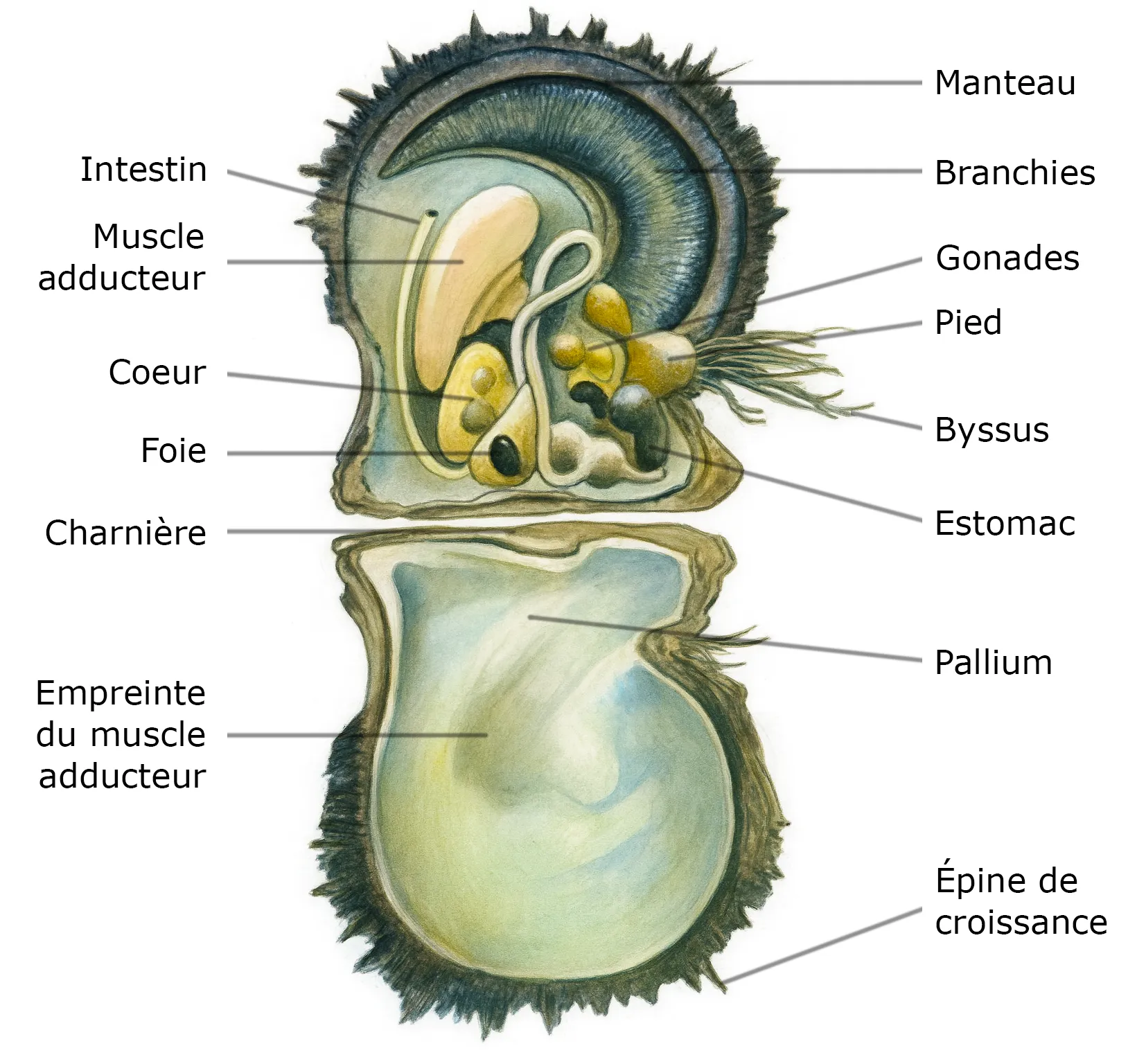

Les perles de culture de Tahiti sont produites par une huître endémique du Pacifique : Pinctada margaritifera var. cumingii, communément appelée la nacre à lèvres noires. C’est la seule huître perlière au monde dotée de lèvres sombres, ce bord noirâtre de la coquille visible à l’ouverture, qui joue un rôle majeur dans la pigmentation de la perle.

La couleur de la perle est en effet déterminée par la couleur de la nacre, car c’est elle qui sécrète les fines couches d’aragonite et de conchyoline qui forment progressivement la perle autour d’un noyau introduit manuellement.

Une symphonie de couches et de lumière

Contrairement aux pierres précieuses, la couleur d’une perle n’est pas figée. Elle est le résultat d’interférences lumineuses : la lumière traverse les couches de nacre, se réfléchit, se réfracte, puis revient à l’œil sous une nuance mouvante, appelée orient. Ce phénomène crée l’effet d’"arc-en-ciel huileux" typique des perles les plus prisées.

C’est l’épaisseur, la transparence et l’agencement des couches qui modifient la perception de la couleur. Plus elles sont fines, plus les reflets sont nets et variés.

Des couleurs naturelles, mais influencées par de nombreux facteurs

La teinte finale de la perle dépend de plusieurs éléments :

La couleur de la nacre du mollusque donneur : c’est cette nacre, prélevée sur une huître sélectionnée, qui est utilisée pour le greffon, petit morceau de tissu introduit avec le noyau dans l’huître receveuse. Si la nacre est rougeâtre, verdâtre ou gris foncé, elle influencera directement la nuance de la perle.

Le patrimoine génétique de l’huître receveuse, qui va sécréter la nacre : les huîtres ont des variations naturelles, comme les humains ont différentes couleurs d’yeux ou de peau. Certaines lignées donnent plus souvent des perles aux reflets verts, d’autres des perles bleues ou aubergine.

L’environnement lagonaire : la qualité de l’eau, la profondeur d’immersion, la température et la salinité influencent la vitesse de sécrétion de la nacre, donc l'épaisseur des couches et donc... la couleur.

La durée de culture : une perle récoltée après 18 mois peut avoir une couleur différente d’une perle laissée 24 mois dans l’huître, en raison de l’épaississement des couches.

Une palette étonnante... sans coloration artificielle

Contrairement à d’autres types de perles (d’eau douce ou Akoya, notamment), les perles de Tahiti ne sont pas teintées. Elles doivent leur couleur exclusivement à leur origine biologique et à leur processus de formation naturel.

Parmi les couleurs les plus recherchées, on trouve :

Le “peacock” (paon) : mélange complexe de vert, de bleu et de bronze. C’est la couleur la plus prisée sur le marché.

Le gris argenté : doux et lumineux.

Le vert pistache ou “aubergine” : moins fréquent, il attire les collectionneurs.

Le bleu nuit ou bleu acier, hypnotique et très rare.

Le bronze aux reflets dorés, très élégant.

Une sélection rigoureuse à la récolte

À la fin de la période de culture, chaque perle est extraite puis triée selon sa couleur dominante et secondaire. Les professionnels du tri sont capables de distinguer plus d’une centaine de nuances à l’œil nu. Ce classement est essentiel pour créer des bijoux harmonieux et garantir la rareté de certaines teintes.

Vers une maîtrise partielle de la couleur ?

Les chercheurs polynésiens, en collaboration avec l’IFREMER et l’Université de la Polynésie française, travaillent depuis plusieurs années à comprendre les gènes responsables des couleurs. Des programmes de sélection génétique sont déjà en cours pour favoriser les huîtres productrices de couleurs rares, comme l’aubergine ou le bleu profond.

Mais, à ce jour, la nature conserve une grande part de mystère. Chaque perle reste un résultat imprévisible, et c’est précisément cette incertitude féconde qui fait sa valeur et sa poésie.

Lorsqu’on évoque les perles de Tahiti, l’image d’une sphère sombre aux reflets métalliques envahit immédiatement l’imaginaire collectif. Pourtant, derrière le terme générique de "perle noire", se cache une palette de couleurs aussi vaste que subtile, allant du vert émeraude au rose aubergine, en passant par des gris argentés, des bleus profonds, et des bronzes chauds. Mais d’où viennent ces nuances si singulières ?

La réponse réside dans un subtil mélange de biologie, d’environnement, et d’intervention humaine.

Le rôle fondamental de la nacre : la Pinctada margaritifera

Les perles de culture de Tahiti sont produites par une huître endémique du Pacifique : Pinctada margaritifera var. cumingii, communément appelée la nacre à lèvres noires. C’est la seule huître perlière au monde dotée de lèvres sombres, ce bord noirâtre de la coquille visible à l’ouverture, qui joue un rôle majeur dans la pigmentation de la perle.

La couleur de la perle est en effet déterminée par la couleur de la nacre, car c’est elle qui sécrète les fines couches d’aragonite et de conchyoline qui forment progressivement la perle autour d’un noyau introduit manuellement.

Une symphonie de couches et de lumière

Contrairement aux pierres précieuses, la couleur d’une perle n’est pas figée. Elle est le résultat d’interférences lumineuses : la lumière traverse les couches de nacre, se réfléchit, se réfracte, puis revient à l’œil sous une nuance mouvante, appelée orient. Ce phénomène crée l’effet d’"arc-en-ciel huileux" typique des perles les plus prisées.

C’est l’épaisseur, la transparence et l’agencement des couches qui modifient la perception de la couleur. Plus elles sont fines, plus les reflets sont nets et variés.

Des couleurs naturelles, mais influencées par de nombreux facteurs

La teinte finale de la perle dépend de plusieurs éléments :

La couleur de la nacre du mollusque donneur : c’est cette nacre, prélevée sur une huître sélectionnée, qui est utilisée pour le greffon, petit morceau de tissu introduit avec le noyau dans l’huître receveuse. Si la nacre est rougeâtre, verdâtre ou gris foncé, elle influencera directement la nuance de la perle.

Le patrimoine génétique de l’huître receveuse, qui va sécréter la nacre : les huîtres ont des variations naturelles, comme les humains ont différentes couleurs d’yeux ou de peau. Certaines lignées donnent plus souvent des perles aux reflets verts, d’autres des perles bleues ou aubergine.

L’environnement lagonaire : la qualité de l’eau, la profondeur d’immersion, la température et la salinité influencent la vitesse de sécrétion de la nacre, donc l'épaisseur des couches et donc... la couleur.

La durée de culture : une perle récoltée après 18 mois peut avoir une couleur différente d’une perle laissée 24 mois dans l’huître, en raison de l’épaississement des couches.

Une palette étonnante... sans coloration artificielle

Contrairement à d’autres types de perles (d’eau douce ou Akoya, notamment), les perles de Tahiti ne sont pas teintées. Elles doivent leur couleur exclusivement à leur origine biologique et à leur processus de formation naturel.

Parmi les couleurs les plus recherchées, on trouve :

Le “peacock” (paon) : mélange complexe de vert, de bleu et de bronze. C’est la couleur la plus prisée sur le marché.

Le gris argenté : doux et lumineux.

Le vert pistache ou “aubergine” : moins fréquent, il attire les collectionneurs.

Le bleu nuit ou bleu acier, hypnotique et très rare.

Le bronze aux reflets dorés, très élégant.

Une sélection rigoureuse à la récolte

À la fin de la période de culture, chaque perle est extraite puis triée selon sa couleur dominante et secondaire. Les professionnels du tri sont capables de distinguer plus d’une centaine de nuances à l’œil nu. Ce classement est essentiel pour créer des bijoux harmonieux et garantir la rareté de certaines teintes.

Vers une maîtrise partielle de la couleur ?

Les chercheurs polynésiens, en collaboration avec l’IFREMER et l’Université de la Polynésie française, travaillent depuis plusieurs années à comprendre les gènes responsables des couleurs. Des programmes de sélection génétique sont déjà en cours pour favoriser les huîtres productrices de couleurs rares, comme l’aubergine ou le bleu profond.

Mais, à ce jour, la nature conserve une grande part de mystère. Chaque perle reste un résultat imprévisible, et c’est précisément cette incertitude féconde qui fait sa valeur et sa poésie.